作者:布萊恩·霍倫(Bryan Hollon),ACNA神父,賓夕法尼亞州安布里奇的安立甘三一神學院院長。原文:https://substack.com/home/post/p-169496887

引言

安立甘三一神學院(Trinity Anglican Seminary)最近聘請馬修·巴雷特博士擔任神學研究教授。巴雷特博士原為中西浸信會神學院(Midwestern Baptist Theological Seminary)教授,他作出了改信安立甘宗的重大決定,其中原因包括他擔憂南方浸信會不會確認尼西亞信經,以及他希望重拾正统基督教的「偉大傳統」。正如許多人所觀察到的,這一宣告在網上引起了相當大的轟動——數十萬人參與了有關這一話題的社交媒體討論,多位浸信會重要人物也對巴雷特博士的神學旅程表達了強烈異議。

這場爭議暴露了福音派圈子內部關於傳統本質、聖經權威和宗派身份的深層分歧。一些浸信會批評者指責巴雷特博士將傳統置於聖經之上,為了「高派教會」的形式主義而放棄「聖經基督教」,並接受了一種破壞上帝話語充分性的「天主教(Catholic)」權威觀。這些嚴厲的指控,值得認真且持續的回應。雖然我確信這不會是最後定論,但我想在接下來的內容中提供自己對這個問題的一些看法。

我寫作的目的並非攻擊我們的浸信會弟兄姐妹,我們愛他們,並與他們共享福音的基本真理,而是要有安立甘宗的思想在這些問題上的立場提供一個優雅的解釋。通過這樣做,我希望能夠證明安立甘宗不僅保持著對聖經權威極高的尊重,同時也以一種不僅與聖經一致,而且對於正確詮釋聖經必不可少的方式來擁抱「偉大傳統」。更明確地說,我想指出,浸信會對巴雷特博士立場的批評揭示了當代許多福音派思想中關於傳統的核心矛盾——我們可以稱之為「傳統化的反傳統主義」。

超越傳統化的反傳統主義

對巴雷特博士的轉變的反應之所以具有啟發性,正是因為它揭示了浸信會生活如何深深植根於其特有的傳統中。來自阿爾法與歐米茄事工(Alpha & Omega Ministries)的詹姆斯·懷特(James White)批評巴雷特在「浸信會機構中推廣『偉大傳統』」,認為他的改宗「證明了我們的觀點」,即這種在浸信會環境中回溯傳統的努力本質上是自相矛盾的。其他批評者則關注巴雷特據稱放棄了「聖經之外無信經」原則,轉而支持公會權威(conciliar authority)。

但這裡存在著核心的諷刺:「聖經之外無信經」這句話本身就是一個信經式的聲明——而且是一個在聖經中找不到的聲明。它代表了一種特定的聖經詮釋傳統,源自十九世紀美國新教,而非使徒的教導。當浸信會批評者引用「浸信會特色」,訴諸「浸信會一直以來所信仰的」,或者捍衛他們的宗派身份以抵抗安立甘影響時,他們正在從事他們聲稱反對的那種傳統推理。

這不是虛偽——這是無法避免的人類處境。正如二十世紀偉大的歷史神學家雅羅斯拉夫·帕利坎(Jaroslav Pelikan)曾經令人難忘地觀察到:

傳統是死人的活信仰;傳統主義是活人的死信仰。傳統與過去對話,同時記住我們身在何處、何時,以及我們必須做出決定。傳統主義假設沒有什麼事情應該首次嘗試,因此解決任何問題所需的只是找到這種同質化傳統的所謂一致見證。1

無論我們是否承認,我們都立足於「詮釋傳統」之中。問題不在於我們是否會被傳統所塑造,而在於我們是否會深思熟慮地與傳統互動,還是讓自己被未經檢視的假設所無意識地控制。

巴雷特博士的轉變所引發的爭議表明這些未經審視的傳統已變得多麼根深蒂固。當浸信會聲音談論捍衛「聖經基督教」以對抗「傳統基督教」時,他們展現出對聖經本身如何談論傳統的根本誤解。這將我們帶到一個關鍵的神學觀點:聖經本身對傳統有著複雜而細微的理解,既認識到傳統的危險性,也承認其必要性。

聖經本身對傳統的教導

聖經以正反兩方面的語言談論傳統,我們必須仔細留意兩者。耶穌警告反對那些「离弃上帝的诫命」的「承接遗传」(馬可福音7:8, 13),保羅也告誡歌羅西人「你们要谨慎,恐怕有人用他的理学和虚空的妄言,不照着基督,乃照人间的遗传和世上的小学就把你们掳去」(歌羅西書2:8)。這些經文正確地警告我們提防那些掩蓋或違背神聖啟示的人為傳統。

但聖經也正面地談論傳統,使用關鍵詞「paradosis」——權威教導的傳承。保羅稱讚哥林多人因為他們「坚守我所传给你们的傳統」(哥林多前書11:2),並指示帖撒羅尼迦人「要站立得稳,凡所领受的教训,不拘是我们口传的,是信上写的,都要坚守」(帖撒羅尼迦後書2:15)。最重要的是,保羅將福音本身描述為一種傳統:「我当日所领受又传给你们的:第一,就是基督照圣经所说,为我们的罪死了」(哥林多前書15:3)。

這種對paradosis(傳統)的聖經理解指的是「從前一次交付聖徒的真道」(猶大書3)代代相傳的必要過程。它不是聖經的附加物,而是對聖經真理的忠實保存和傳遞。「使徒傳統」與「聖經」並非互不相干——它是那賦予聖經生命的信仰群體,保存了聖經,並繼續按照聖經本身所確立的信仰規則來詮釋聖經。

基督身體的跨越時間性

這將我們帶到浸信會批評者常常忽略的一個基本教會學觀點:教會不僅僅是自主個體或地方會眾的集合,而是超越地理和時間界限的基督身體。保羅在哥林多前書12章中清楚地教導:「就如身子是一個,卻有許多肢體;而且肢體雖多,仍是一個身子;基督也是這樣……你們就是基督的身子,並且各自作肢體」(哥林多前書12:12,27)。

如果基督身體的各個肢體不能對彼此說「我不需要你」(哥林多前書12:21),那麼這原則肯定也適用於教會的時間維度。希伯來書12:1所描述的眾多見證人不僅僅是過去的榜樣,而是基督唯一身體的持續成員。第一世紀的教父們,尼西亞會議上聚集的主教們,闡明三位一體教義的神學家們——這些都是我們在基督裡的弟兄,同一身體的肢體,同一聖靈的參與者。

這意味著當我們閱讀聖經時,我們不是作為孤立的個體閱讀,而是作為跨越世紀的群體成員。那啟發使徒著作的聖靈,正是同一位引導教會理解這些著作的聖靈。忽視或拒絕我們先輩的神學思考,正是犯下保羅所警告的罪——告訴基督身體的其他肢體說我們不需要他們。

這並不是說教父們是無誤的,或者後來的傳統與聖經具有同等權威。但這確實意味著,如果我們真的是基督唯一身體的肢體,我們應該至少在某種程度上以他們的方式閱讀聖經。他們的洞見,他們與異端的鬥爭,他們對聖經真理的謹慎闡述——這些都構成了正確理解聖經的背景的一部分。

安立甘之路:聖經、傳統與權威

這把我們帶到安立甘宗對這些問題的獨特方法,它提供了一條前進的道路,既尊重聖經的最高權威,也尊重大傳統的輔助權威。重要的是,我們可以區分聖經作為「啟示的唯一來源」和聖經作為「權威的唯一來源」。這種區分對理解傳統在安立甘宗的神學中如何運作至關重要。

聖經在嚴格意義上是唯一具有啟示性的——只有上帝的書面話語才能傳達上帝的臨在並權威地傳達神聖真理。信條、教會會議和教父們並沒有為上帝已經在基督裡啟示並記錄在聖經中的內容增添新的啟示。在這個意義上,安立甘宗信徒致力於「唯獨聖經」的正確含義:聖經是唯一無誤的信仰準則,也是救恩所必需的啟示真理的唯一來源。

但這並不意味著聖經是教會生活中唯一的權威來源。非聖經來源可以具有一定的輔助權威——特別是在幫助我們正確解釋聖經方面。這裡的區別在於主導性權威(僅屬於聖經)和輔助性權威(當信條、教會會議和教會傳統忠實地服務於聖經自身的教導時,它們可以行使這種權威)。

這正是早期教會理解聖經與信仰準則之間關係的方式。正如邁克爾·伯德所寫:

我們的聖經正典和教會信條就像花生醬和果凍或像維吉麥特醬和酪梨一樣相配……聖經正典的形成和早期信條的起源是從同時發生且相互影響的過程中產生的。2

賜予我們新約聖經的同一使徒傳統也賜予我們尼西亞信經。它們不是相互競爭的權威,而是同一使徒信仰的互補表達。但信經並不像聖道那樣傳達基督——信經不是書寫的道。

托馬斯·克蘭麥對傳統的理解

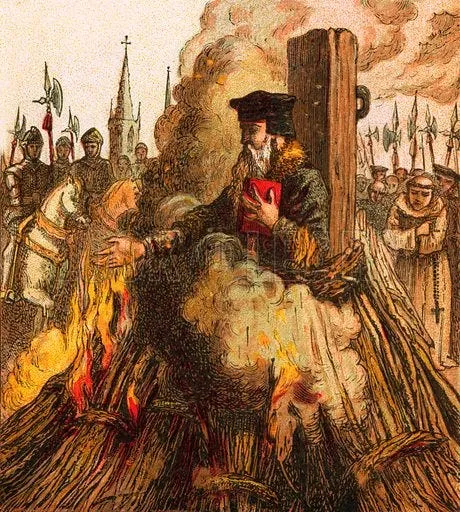

這種安立甘宗的理解在托馬斯·克蘭麥的著作中找到了其經典表達,他是英國宗教改革的主要設計師。克蘭麥爾,其新教資格無可挑剔,提供了一個絕佳例子,展示如何在不損害聖經權威的情況下接納大傳統。他的方法對當代關於傳統與聖經的討論具有啟發意義。

我們不應忘記托馬斯·克蘭麥是被羅馬公教信仰者瑪麗·都鐸女王下令處以火刑。從神學上講,克蘭麥爾無疑是與新教陣營一致的。

在克蘭麥為1540年的《大聖經》(the Great Bible)所寫的前言中,他寫道:

「在此各種人士……可以學習他們應當相信或實行的一切事情,無論是關於全能的上帝,還是關於他們自己以及所有其他人。」

聖經是信仰和實踐的最高權威。但克蘭麥並沒有止步於此。他認識到聖經必須被詮釋,而這種詮釋能從教會最偉大教師的智慧中受益。

在他的神學論著中,克蘭麥不僅經常引用聖經,還引用教會的教父們,特別是奧古斯丁、金口約翰和其他古代權威。但他這樣做的方式仍然維持了聖經的至高性。教父們是聖經寶貴的詮釋者,而非啟示的額外來源。當他們與聖經一致時,他們幫助我們更好地理解聖經。當他們與聖經(或彼此之間)有分歧時,聖經則是判斷他們的標準。

這正是克蘭麥爾對待信條和教會會議所採取的方法。在他的”Defence of the True and Catholic Doctrine of the Sacrament”中,他寫道:

古代聖教父和主教在許多方面學識淵博,而且在各方面都比我們現今的人更為敬虔……但他們也和我們一樣是人,可能會犯錯,正如我們可能犯錯一樣。

教父們值得我們尊重和仔細關注,但他們並不擁有絕對無誤的權威。

克蘭麥對尼西亞信經的處理體現了這種平衡。他將其納入禮拜儀式中,不是作為聖經的附加,而是作為關於三位一體和道成肉身之聖經教導的忠實摘要。信經之所以具有權威,恰恰是因為且僅在於它準確反映了聖經的教導。它作為解釋聖經的權威指南,但聖經仍然是判斷信經本身的最終標準。

這種方法使克蘭麥爾能夠接納早期教會的神學成就,同時維持聖經至高性的新教原則。信經並不與聖經競爭;它服務於聖經,提供了一個經過數世紀忠實使用檢驗的可靠解釋框架。正如克蘭麥爾在他的講道《論人類的救恩》(Of the Salvation of Mankind)中所說:

這些是我們救主基督的真實話語,每個基督徒都應當毫無疑慮或不信地相信……但因為我們無知且無法理解其中的含義,讓我們聽聽古代教父們所寫的內容。

克蘭麥爾方法的精妙之處在於它既徹底浸潤於聖道之中,又保持深刻的傳統性。他的祈禱書、集禱文和講道集表明,擁抱大傳統實際上是服務於聖經忠誠而非削弱它。傳統幫助我們更好地閱讀聖經,而非以不同方式閱讀。

聖經正典與信經的相互依存

這讓我們來到一個當代浸信會傳統批評者常常忽略的關鍵歷史點:聖經正典與早期信經源自同一歷史進程,並服務於相同的神學目的。兩者都代表教會在面對異端的扭曲時,為保存和傳遞使徒信仰所做的努力。

新約聖經正典的確立過程並非純粹個人或會眾性質的事務——它是一個持續數世紀的社群過程,涉及與制定尼西亞信經相同類型的議會辨別。教會教父如羅馬的革利免、安提阿的伊格納丟、坡旅甲和愛任紐,

“他們在書信和神學著作中經常引用並參考各種文本。他們的著作不僅反映了當時的神學傾向,還展現出對哪些文本被視為權威和具有啟示性的明顯模式。”3

此外,「這些文本必須符合信仰準則,即一套源自使徒教導的核心神學信念。這個信仰準則作為衡量文本內容和教義完整性的基準。」4同樣的神學辨別能力不僅認可了某些著作為正典,也產生了總結這些著作所教導之信仰的信經。

從歷史角度來說,接受聖經正典同時拒絕幫助確立它的議會傳統這是互相矛盾的。這就像鋸斷我們所依靠的樹枝。南方浸信會賦予新約聖經二十七卷書的權威,恰恰建立在他們在尼西亞信經問題上所拒絕的同一種教會辨別之上。眾所周知,新約聖經二十七卷書首次作為單一清單發表是在公元367年,由亞歷山大的亞他那修提出——他恰巧對尼西亞信經有重大神學影響。此外,新約聖經二十七卷書首次被教會會議認可是在公元393年的第三次迦太基會議上。

重要的是,正典和信經都代表了教會對使徒傳統的忠實回應,並且二者都服務於同一目的:維護福音的完整性,抵禦異端的腐蝕。在下一篇文章中,我將對這一切有更多論述。

一個活得信仰,而非死的傳統主義

這一切都不應被理解為盲目傳統主義的論據,或不加批判地接受一切自稱為傳統的事物。安立甘宗信徒不是羅馬天主教徒;我們不相信教皇的無誤性或聖經與傳統的平等地位。我們謹慎地區分大寫T的傳統(Tradition,使徒信仰本身)和小寫t的傳統(tradition,可能忠實反映或可能不忠實反映使徒信仰的特定實踐和詮釋)。

根據帕利坎的說法,「傳統是死人的活信仰;傳統主義是活人的死信仰。」傳統神學從不堅持我們以奴隸般的方式重複過去,而是要我們意識到其影響,並敏感於它有時會正確引導我們,有時則會使我們偏離方向的方式。

這正是讓安立甘宗信徒能夠擁抱整個教會歷史,而無需為其每一種特定表達進行辯護的原因。無論一個人是否認同N.T.賴特的神學,我希望所有安立甘宗信徒都能認同他所建議的:「如果它是真實的,那麼聖公會信徒就相信它。」我們安立甘宗信徒可以自由地相信福音的一切真理,並且在必要時允許我們自己的「傳統」被福音真理所糾正。我們對「傳統」的擁抱正是安立甘之路的一大優勢,因為它讓我們能夠逃脫「傳統主義」的暴政。

正典與信經之間的深刻聯繫

這種理解使我們能夠欣賞主教蘭斯洛特·安德魯斯(Lancelot Andrewes)著名稱之為聖公會正統信仰基礎的內容:

一部由上帝自己濃縮為文字的聖典、兩部約書、三種信經、四次大公會議、五個世紀及那一時期的系列教父……決定著我們信仰的界限。

這不是一個相互競爭的權威層級,而是對神聖啟示如何通過使徒團體被接收、保存和傳遞的描述。「由上帝自己濃縮為文字的一部聖典」保持其至高無上的地位,作為唯一無誤的信仰準則。但是,這部聖典只有在「两部约书、三种信经、四次大公会议、五个世纪及那一时期的系列教父」所提供的詮釋框架內才能被正確理解。

安德魯斯的公式優雅地捕捉了安立甘宗在聖經至上與傳統之間的平衡智慧。聖經是最終權威,但它是在跨越數世紀的信仰共同體內被詮釋的聖經。信經並不添加於聖經;它們幫助我們理解聖經所教導的內容。大公會議並不取代聖經權威;它們服務於聖經權威,保護教會免受扭曲使徒信仰的詮釋。

在我的下一篇文章中,我將更全面地探討正典與信經之間的這種深刻聯繫,展示它們如何都源於同一使徒傳統並服務於相同的神學目的。我將論證,偉大傳統(Great Tradition)非但沒有削弱聖經權威,反而是在保護和保存聖經所宣揚的福音。

結論:傳統的不可避免角色

圍繞巴雷特博士皈依安立甘宗的爭議揭示了一個在我們當代福音派社群中許多人不願承認的事實:傳統在基督徒生活和聖經詮釋中扮演著絕對必要且不可避免的角色。問題不在於我們是否會受到傳統的影響,而在於我們是否會深思熟慮地與傳統互動,讓自己從先輩的智慧中受益,同時保持適當的聖經優先次序。

安立甘宗提供了一條前進之路,既尊重聖經的至高無上地位,也尊重傳統的輔助權威。我們與浸信會弟兄姐妹一起確認聖經是唯一無誤的信仰準則,也是救恩所必需的唯一啟示真理來源。但我們也認識到,聖經最好是在孕育它、保存它,並在聖靈引導下理解其意義的詮釋群體中來理解。

這不是對「天主教」的妥協或對「聖經基督教」的放棄。這是對聖經基督教本身就是傳統基督教的認識——那交付給聖徒的信仰已經通過產生了新約正典的那個群體,忠實地在數世紀中被保存和傳遞。

我認為巴雷特博士走向安立甘宗的旅程並非偏離聖經忠誠,而是對其更深的擁抱。在重新發掘偉大傳統的過程中,他發現的不是聖經的競爭者,而是信經、大公會議,以及或許最重要的——那些書寫信經的基督身體的肢體。他們是聖經忠實的僕人,我們需要他們(哥林多前書12:21)。在肯定尼西亞信經時,他並非將人為傳統置於神聖啟示之上,而是認識到這信經忠實地總結了神聖啟示對三位一體上帝的教導。

浸信會對這一立場的批評,無論出發點多麼良好,都揭示了「傳統化的反傳統主義」的問題本質。它試圖拒絕傳統,卻又深深植根於特定傳統之中。它捍衛「聖經基督教」,同時卻忽視了那些將聖經傳給我們的群體是如何理解基督教的。

雖然ACNA和安立甘宗傳統總體而言遠非完美,但我相信安立甘宗在這個議題上提供了一個更好的途徑——一種同時認真對待聖經權威和世代智慧、使徒啟示的最終性及其跨代傳承的方式。這就是巴雷特博士所接受的安立甘之路,它不僅服務於神學精確性,也服務於牧養智慧,為上帝的子民在每一代中提供所需的穩定性和連續性。

當我們繼續探討這些重要問題時,我很感激巴雷特博士與我們同在,並且我祈禱我們都能以清晰和仁愛來為信仰爭辯,認識到我們對耶穌基督福音的共同承諾遠超過我們的宗派差異,同時也欣賞每個傳統為大公教會帶來的獨特貢獻。

留下评论